ID: 276

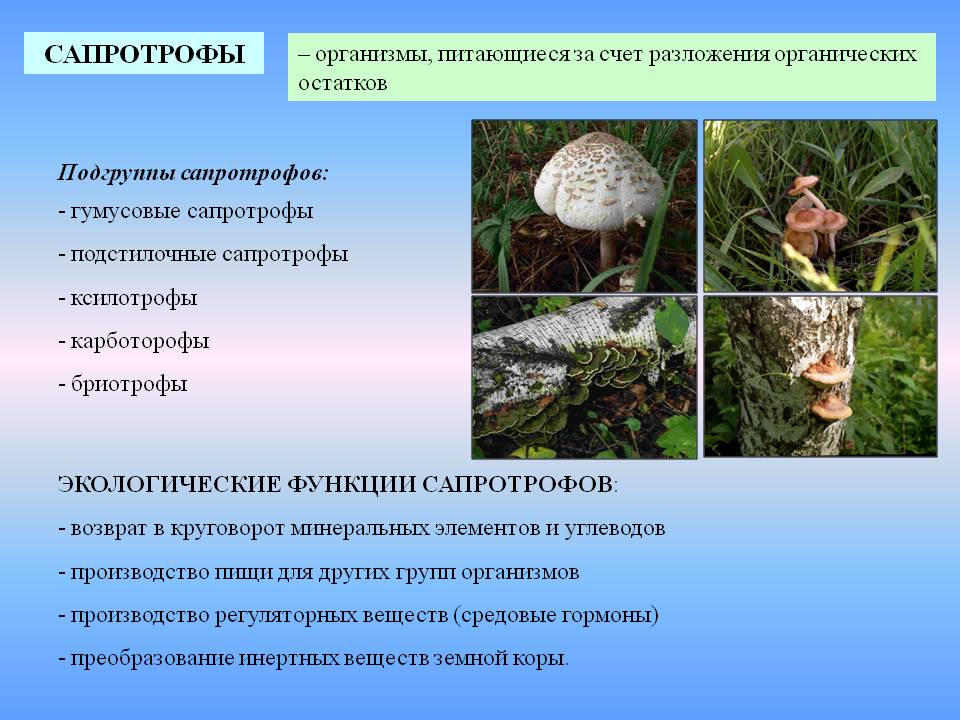

САПРОТРОФЫ

344

Поскольку лесная подстилка разлагается в течение длительного времени, она делится на ряд слоев различной степени разрушения.

Верхний слой, состоящий из сохраняющих структуру растительных остатков, характеризуется наибольшим разнообразием биохимического состава и максимальной изменчивостью показателей температуры и влажности, что значительно ограничивает потенциальные возможности сапротрофных грибов разрушать органические вещества.

Основу растительных остатков в этом слое составляют гемицеллюлоза, целлюлоза и лигнин, много здесь водорастворимых и зольных соединений, азота и углерода, таннинов, жиров, воскосмол.

Последовательность развития организмов на начальных этапах разложения опада протекает по следующей схеме: вначале здесь поселяются бактерии и некоторые низшие грибы, потребляющие водорастворимые органические соединения, за ними следуют представители сумчатых грибов и несовершенные грибы, потребляющие крахмал, их сменяют базидиальные грибы, в основном как раз интересующие нас сапротрофы-макромицеты, разлагающие лигнин и целлюлозу. Основными их представителями являются виды рода Mycena – M.sanguinolenta, M.vulgaris, имеющие плодовые тела с ножкой высотой до 5 см и диаметром шляпки до 1 см.

Все сапротрофы, развивающиеся на опаде, отличаются быстрым развитием и образуют плодовые тела через несколько дней после выпадения осадков. Иногда на 1 м2 лесного опада можно насчитать более сотни мелких (1–4 см высотой) грибов на тонких ножках – они невзрачны и не вызывают интереса у грибников.

Однако их роль в природе огромна: без них масса опавших листьев, ветвей, хвои буквально задушила бы леса. Ведь, например, в лесах Подмосковья опад составляет в среднем 2–3 т/га!

В лежащем ниже слое подстилки происходит процесс интенсивного разложения целлюлозы и лигнина.

Биохимически однородный субстрат (полуразложившиеся, потерявшие очертания листья и хвоя) разлагается здесь относительно небольшим числом видов, четко сменяющих друг друга во времени.

Еще ниже расположен гумусовый слой, однородный по механическому составу. В нем бесструктурное органическое вещество уже тесно связано с минеральной частью почвы. Макромицеты, мицелий которых расположен в этом слое, отличаются постоянством видового состава и относительной независимостью от погодных условий. Типичными их представителями являются шампиньоны, зонтики, говорушки, волоконницы, навозники, дождевики и ложнодождевики.